ここ数年、「新規事業にはデザイナーが必要である」という言葉を耳にする機会が増えてきました。

しかし実際には、「まだアイデア段階だからデザインは後で」「プロトタイプができてから見た目を整えよう」といった様々な理由でデザイナーが本格的に関わるのがプロジェクトの終盤になってしまうケースがほとんどです。

ところが、ここに大きな誤解があります。

デザインとは、単に“見た目を美しくする作業”ではなく、事業を推進するための思考プロセスそのものです。

市場調査、仮説検証、社内稟議、資金調達、プロダクト開発──そのすべてのフェーズにおいて、デザイナーの視点があるかどうかで事業の進み方は驚くほど変わります。

新規事業は常に不確実性と隣り合わせにあります。

アイデアがあっても社内を説得できず、プロダクトが完成してもユーザーに響かない。

そんな“伝わらない”という壁を超えるためにこそ、デザインの力が必要になります。

本記事では、新規事業におけるデザイナーの役割を整理しながら、「なぜ新規事業にデザイナーが必要なのか」を具体的に解説していきます。

目次

1. なぜ新規事業にデザイナーが必要なのか

新規事業の現場では、仮説検証・プロトタイプ・ピッチ資料・PoC・ユーザーテストなど、スピードのある判断の連続が求められます。

この混沌とした初期フェーズでにおいて「デザイン」の力は軽視されがちです。

しかし実際には、デザイナーの存在が事業の進み方を大きく変えます。

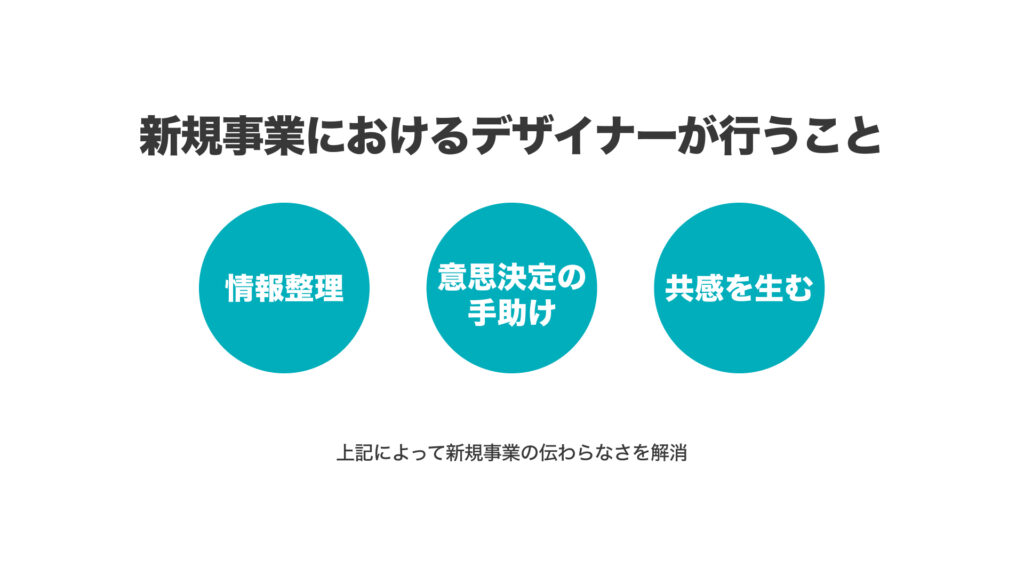

なぜならデザイナーが行うことは単なる見た目の装飾ではなく、「情報を整理し、意思決定を助け、共感を生む」といったプロセスそのものだからです。

多くの新規事業担当者の方々が「アイデアはあるのに社内を通らない」「プロトタイプのイメージが共有されない」「ユーザーが何を求めているのかわからない」と悩む背景には、“伝わらない”という課題があります。

その“伝わらなさ”を解消するのが、デザイナーの役割です。

それでは具体的にどのようなシーンでデザイナーがの能力が活きるのかをみていきましょう。

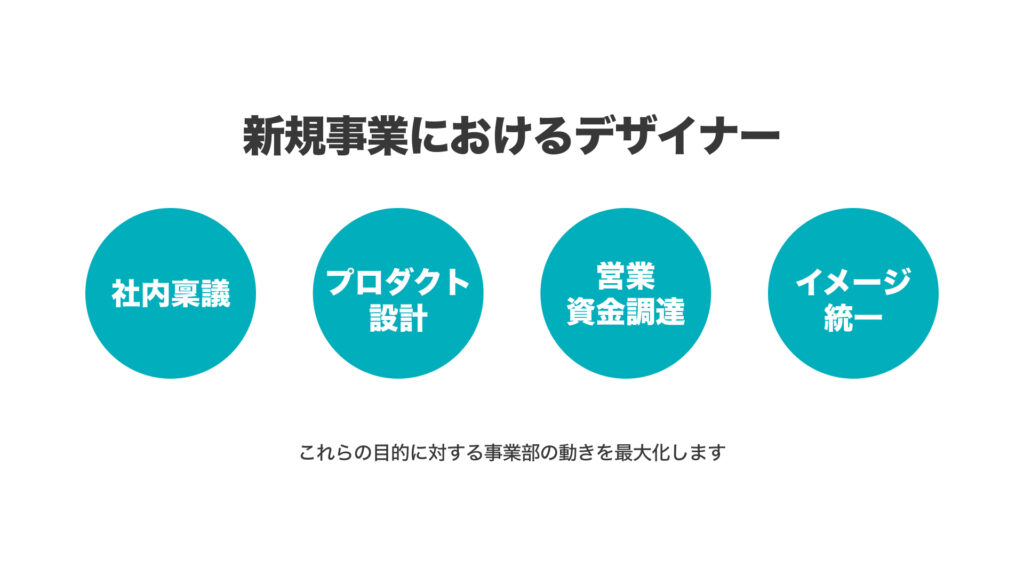

2. デザイナーの役割

2-1. 社内稟議を通す“見せ方”の設計者

新規事業では、まず社内の理解と支援を得ることが第一の関門です。

しかし、どれだけ優れた企画でも、スライドが冗長だったり、構成の整理がされていなければ意思決定者の印象は弱くなります。

デザイナーは、資料の「美しさ」を単なるデコレーションではなく、“伝わりやすさ”を最大化するための設計行為として捉えます。

- 論理構造を視覚化する

- 数値やグラフを一目で理解できるよう整理する

- ストーリーに沿ってページ遷移をデザインする

- 余白・文字サイズ・色を調整して読み手の集中を導く

これらのスキルによって、資料の伝達効率が上がり、意思決定者が「この事業はわかりやすい」「リスクとリターンが整理されている」と感じるようになるので、担当者の望む意思決定を手助けします。

つまり、デザイナーがこのフェーズから事業に関わることによって、担当者が社内稟議を通しやすくなります。

実際、社内稟議は「中身の良し悪し」よりも意思決定者の「納得感」で決まるケースが多い。

デザインは、その“納得感”を視覚的に補強する力を持っています。

2-2. ユーザー目線のプロダクト設計者

新規事業は常に「顧客の課題」を起点に進めるべきですが、現場ではつい「技術」や「社内リソース」を優先してしまいがちです。こんなとき、デザイナーが加わることで視点が一気に変わります。

デザイナーは、ユーザーの行動・感情・体験を最優先に構造化して考えています。

ユーザーインタビューをもとにカスタマージャーニーを描き、

・ユーザーはどこで不安を感じているのか

・どの瞬間に“ワクワク”が生まれるか

・どうすればユーザーの行動がよりスムーズになるか

といった「ユーザー中心の設計」に基づいたプロダクトデザインの提案ができます。

これにより、開発チームが持つ仮説が“ユーザー目線”で検証可能となり、結果として無駄な開発コストの削減やPoC成功率の向上につながります。

つまりデザイナーは「見た目を整える人」ではなく、

ユーザーと事業の間に立つ翻訳者であり、仮説検証を支えるための構造設計者です。

2-3. わかりやすい提案資料で資金調達・営業が進む

スタートアップにとって、投資家やパートナー企業へのピッチ資料は「第一印象」であり「説得の武器」です。

また大企業の新規事業部門においても、提携先・ベンダー・顧客企業へのプレゼンが事業にとって大切なポイントとなることは少なくありません。

つまりここでの資料の質が投資判断に直結すること多いです。

例えばピッチの場面において「情報整理」「一貫したトーン」「魅せるビジュアル」が整っていれば、「このチームは整理思考ができている」「ユーザー理解が深い」と感じてもらえる確率が格段に上がります。

また、営業活動においても、デザイナーが関わることで資料が「顧客が理解しやすい構成」に変わります。

例えば仮に自分が営業に行くことができなくても、伝わりやすいデザインによってクライアントに思いを伝えることが可能になります。

結果として、資金調達・営業がスムーズになり、外部との共感形成が進む。

デザイナーの手がける“資料のわかりやすさ・伝わりやすさ”は、信用の土台そのものといえます。

2-4. チーム全体の“イメージ統一”を生み出す

新規事業が進まない理由のひとつに、「メンバー間のイメージ齟齬」があります。

エンジニア・事業責任者・営業・経営層がそれぞれ異なる言葉で議論すると、同じ方向を向いているつもりでも結果がバラバラになる。

この問題を解決するのが「ビジュアルの力」です。

デザイナーが関わることで、抽象的なアイデアを具体的な画面や体験に落とし込み、メンバー間で具体的なイメージを共有できるようになります。

- ワイヤーフレームで機能の流れを共有

- モックアップでユーザー体験を可視化

- ブランドカラーやトーンで世界観を統一

これにより、メンバー全員が「目に見える共通認識」を持つことができ、議論が格段に早くなります。

「この方向で事業を進めよう」という合意形成が得やすくなり、開発スピード・品質・一体感が高まります。

新規事業はスピードが命。だからこそ「言葉よりも早く伝わるビジュアル制作力」を持つ、事業を理解したデザイナーは、チームにおける潤滑油であり推進力になり得ます。

3. デザインが事業を動かす

かつてデザインは「完成後に見た目を整える仕事」とされてきました。

しかし現在では、デザインが意思決定の中心にある企業ほど、事業成功率が高いと感じています。

急成長したプロダクトには「初期からデザイナーが意思決定に関わっていた」という側面もあります。

それらのプロダクトはUIだけでなく、

- プロダクトの体験

- メッセージのトーン

- プレゼン資料

- チーム内コミュニケーション

といった“すべての接点”をデザインしてきました。

つまり、デザインとは「体験の一貫性」を担保する経営行為でもあるのです。

4. 新規事業担当者・CXOが意識すべきデザイナー活用のポイント

新規事業におけるデザイナー活用は、単に「デザインを発注する」ではなく、事業初期からパートナーとして迎え入れることが鍵です。

ポイントは以下の3つです:

- 0→1フェーズでの参画:企画段階からデザイナーを巻き込み、アイデアを“見える形”にすることで議論が進みやすくなります。仕様が固まってから入れるより、検証サイクルが早まります。

- 意思決定の場に参加させる:デザイナーは「ユーザー代表」として会議に参加させるべきです。技術・事業・顧客の三点バランスを取るファシリテーターとして機能します。

- 短期アウトプットより、長期視点でのデザイン基盤構築:ブランド・UIルール・ビジュアルガイドラインを初期に整えると、将来の開発・採用・営業すべてが効率化します。

これらを意識することで、デザインが“支援”から“推進”へと変わる。

その瞬間から、チームの質は一段上がります。

5. まとめ:デザインは「伝える力」であり、「動かす力」

新規事業におけるデザインは、装飾ではありません。

それは、人の理解を促し、意思決定を加速させ、チームを一つにする力です。

- 美しい資料は、社内稟議を通す“共感のデザイン”

- ユーザー目線の設計は、プロダクトの価値を磨く“体験のデザイン”

- わかりやすい提案資料は、資金調達や営業を助ける“説得のデザイン”

- イメージ統一は、チームを導く“共創のデザイン”

新規事業とは、常に未知との戦いです。

だからこそ、混沌を整理し、方向を示す“デザイナーの存在”が不可欠なのです。

デザインは事業の「言語」であり、デザイナーはその通訳者。

この理解を持つ企業こそが、これからの時代のイノベーションを生み出すと言えるでしょう。

6. デザイン研修会でデザイン思考を学びませんか?

“デザイン原則についてどこから学べばいいのかわからない“、

“デザイン思考には興味があるけど敷居が高そう“といったイメージをお持ちの方に向けて、

UIUXデザイン会社「Engineerforce」では企業向けデザイン研修会を行っています。

この研修では、UIUXデザインの専門家から直接学ぶことで、デザインの基礎知識から最新のトレンドを理解し、デザイン思考を体系的に身につけることができます。

実践的にすぐ応用できるよう詳しく研修しておりますので、興味のある方はぜひ下のリンクからからお気軽にお問い合わせください。

![【デザイン講座】プライマリーカラーとセカンダリーカラーの決め方[前編]のサムネイル](https://design-studio.engineerforce.io/wp-content/uploads/2025/05/CTRプライマリー前編-1024x537.jpg)