印刷におけるCMYKについて、詳しく・実践的な情報をお届けします。デザイナー、印刷業界の方、そして印刷に関わる全ての方に役立つ内容となっております。

目次

1. CMYKとは?印刷における色表現の基本原理

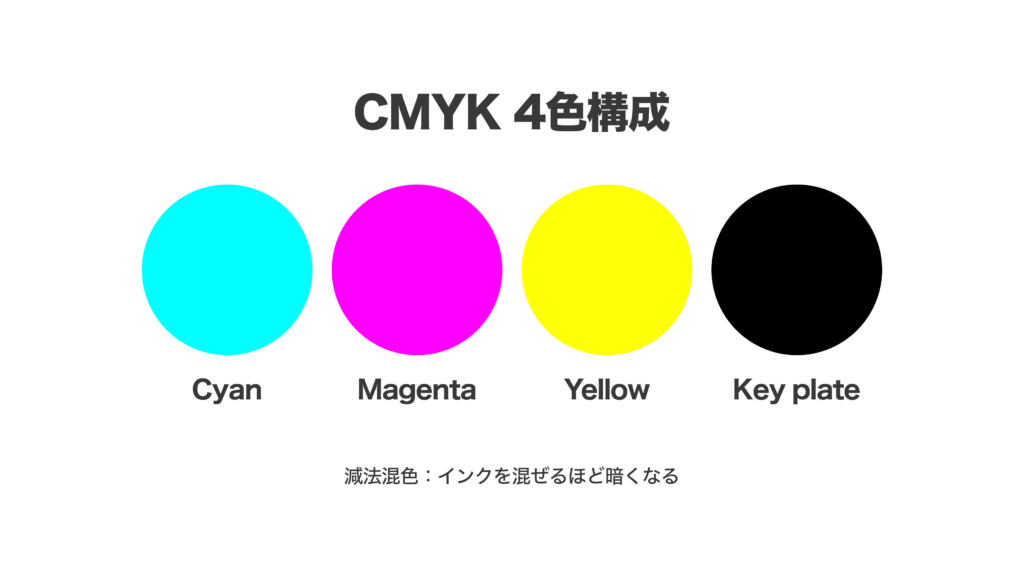

CMYKの定義と基本構成

CMYKとは、印刷における標準的な色表現方式で、以下の4色の頭文字を取ったものです。

- C (Cyan/シアン): 青緑色

- M (Magenta/マゼンタ): 赤紫色

- Y (Yellow/イエロー): 黄色

- K (Key plate/キープレート): 黒色

多くの方が「K」を「Black」や「Kuro(黒)」の略だと思われていますが、正しくは「Key plate(キープレート)」の略称です。キープレートとは、画像の輪郭や罫線、文字などを表現する印刷版を指し、この印刷版によく黒が用いられていたことが由来となっています。

減法混色(減法混合)の仕組み

CMYKは減法混色と呼ばれる色表現方式を採用しており、以下の特徴があります。

- インクを混ぜれば混ぜるほど暗い色になる

- 理論上、CMYの3色ですべての色を表現可能

- 実際には完全な黒を再現できないため、Kが必要

- 各色の濃度は0%〜100%で表現

なぜCMYKが印刷に使われるのか

印刷がCMYKを使用する理由は、物理的なインクの特性にあります。

- インクによる色の再現: 紙にインクを載せて色を表現するため

- コスト効率: 4色のインクで大部分の色を再現可能

- 技術的安定性: 長年の技術蓄積により高い品質を実現

- 業界標準: 世界中の印刷業界で採用されている共通規格

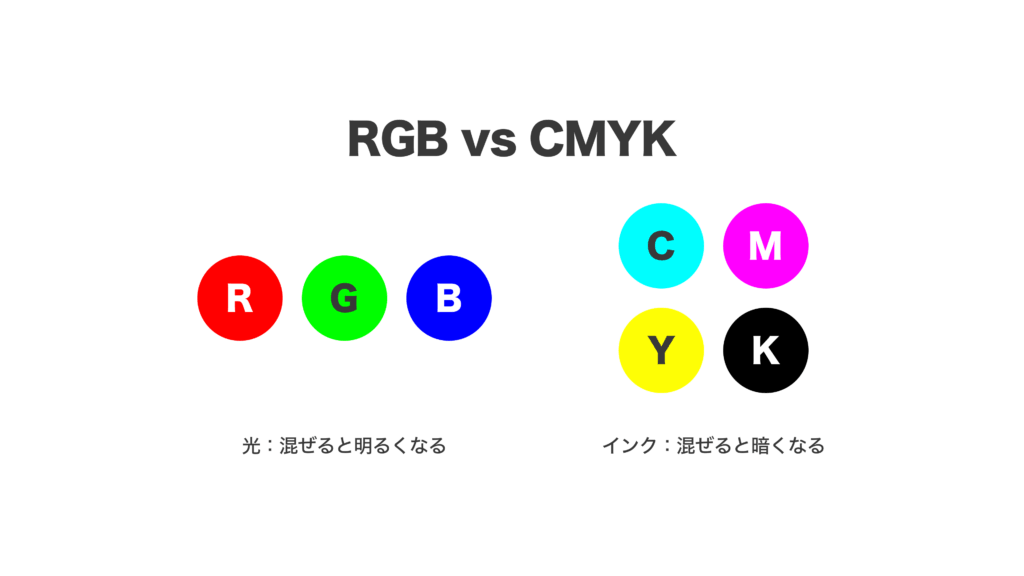

2. RGBとCMYKの違い:光と印刷の色表現比較

RGB(光の三原色)の特徴

RGBは以下の3色で構成される色表現方式です。

- R (Red/赤)

- G (Green/緑)

- B (Blue/青)

RGBは加法混色で、光を混ぜれば混ぜるほど明るくなり、白に近づきます。

表現できる色域の違い

重要なポイントは、RGBとCMYKでは表現できる色の範囲が大きく異なることです。

| 項目 | RGB | CMYK |

| 表現可能色数 | 約1,677万色 | 限定的 |

| 色域の広さ | 広い | 狭い(RGBの約65%) |

| 明度 | 高い | 低い |

| 彩度 | 高い | 低い |

CMYKで表現困難な色

以下の色はCMYKでの再現が特に困難です。

- 蛍光色(ネオンカラー)

- 鮮やかな緑色

- 明るいオレンジ色

- 濃い紫色

- メタリックカラー(金・銀)

- パステルカラー

3. 印刷データ作成時のCMYK設定方法

Adobe Illustratorでの設定

新規ドキュメント作成時の設定

- 「ファイル」→「新規」を選択

- 詳細設定で「カラーモード」を「CMYK」に設定

- 「ドキュメント作成」をクリック

既存データの変換方法

- 「ファイル」→「ドキュメントのカラーモード」→「CMYKカラー」を選択

- 変換後は色味を確認し、必要に応じて調整

Adobe Photoshopでの設定

カラーモード変換手順

- 「編集」→「カラー設定」で「プリプレス用-日本2」を選択

- 「イメージ」→「モード」→「CMYKカラー」を選択

- 変換時のプロファイル設定を確認

色校正プレビュー機能の活用

- 「表示」→「校正設定」→「作業用CMYK」を選択

- 「表示」→「色の校正」で印刷時の色味を確認

4. RGBからCMYKへの効果的な変換テクニック

変換前の準備

バックアップの重要性

- 必ずRGBデータの原本を保存

- CMYKへの変換は不可逆的な処理

- 再変換では元の色味に戻らない

変換設定の最適化

- 作業用色空間の設定: Japan Color 2001 Coatedを推奨

- レンダリングインテント: 知覚的(写真)、相対的(ロゴ・文字)

- 黒点補正: オンに設定

変換後の色調補正テクニック

色がくすんだ場合の対処法

- トーンカーブ調整:

- シアン(C)の中間値を少し下げる

- マゼンタ(M)の彩度を上げる

- 彩度・明度調整:

- HSB調整で彩度を5-10%アップ

- 明度を3-5%上げて印象を改善

- 特定色域の調整:

- レッド系: マゼンタを増加、イエローを微調整

- グリーン系: シアンとイエローのバランス調整

⚠ 注意点

- ディスプレイで見える色と印刷物は必ず差が出る

CMYKは表現できる色域が狭いため、特にビビッドなRGB色は沈みがちです。 - 環境依存

モニターのキャリブレーションや印刷所のプロファイルによって結果が変わります。

完全再現は不可

記載の補正テクニックは「近づける」方法であり、100%一致はしません。

5. 印刷時の色がくすむ原因と対策

くすみの主な原因

1. 色域の違い

- RGBで鮮やかに見える色がCMYKでは再現不可

- 特に蛍光色に近い黄緑、シアン、ピンクで顕著

2. インクの物理的特性

- インクの透明度: 完全な色純度を持たない

- 紙との相互作用: 紙の白色度や表面処理の影響

- インクの重なり: 多色印刷時の色の濁り

3. 印刷環境要因

- 湿度・温度: インクの乾燥速度に影響

- 印刷機の精度: 見当精度や インク供給の安定性

- 用紙の種類: コート紙、上質紙等による発色の違い

くすみを最小限に抑える方法

データ制作段階での対策

- 最初からCMYKモードで制作

- カラープロファイルの統一

- 定期的な色校正プレビュー確認

印刷段階での対策

- 色校正の実施: 簡易校正→本紙校正→本機校正

- リッチブラックの活用: K100%にCMYを加えた深い黒

- 特色インクの検討: DIC、PANTONEカラーの使用

6. 特色印刷とCMYKの使い分け

特色印刷の概要

特色(スポットカラー)とは、CMYKでは再現できない色を表現するために、特別に調合されたインクのことです。

主要な特色システム

DICカラー

- 日本国内で最も普及

- CMYKとの親和性が高い

- 色見本帳での正確な色指定が可能

PANTONEカラー

- 国際的に広く使用

- 海外印刷での標準

- より豊富な色バリエーション

特色を使用すべきケース

- 企業ロゴ・ブランドカラー: 正確な色再現が必要

- メタリックカラー: 金・銀・パール等

- 蛍光色: 高い視認性が必要な場合

- パステルカラー: 柔らかい色調の表現

7. 最新の印刷技術:RGB印刷とCMYK印刷の比較

RGB印刷の特徴

近年普及しているRGB印刷は、以下の技術を用いてRGBの色域を印刷で再現します。

主要技術

- ヘキサクローム印刷: CMYK+オレンジ+グリーンの6色

- 高彩度トナー: 特殊なトナーでRGB色域の85%を再現

- カレイド印刷: TOYOインキの4色高発色技術

RGB印刷のメリット・デメリット

| メリット | デメリット |

| 高い色再現性 | コストが高い |

| データ変換不要 | 対応印刷会社が限定的 |

| 鮮やかな発色 | 技術的制約あり |

使い分けの指針

- 一般的な印刷物: CMYK印刷で十分

- 高品質な写真集: RGB印刷を検討

- 鮮やかな色が必要: RGB印刷または特色併用

- コストを重視: CMYK印刷

8. 印刷品質を向上させる実践的テクニック

データ制作時のベストプラクティス

解像度の最適化

- 写真・画像: 300-350dpi

- 線画・文字: 600-1200dpi

- 大判印刷: 150-200dpi(サイズに応じて調整)

フォント・文字の処理

- 小さな文字: K100%で制作(見当ずれ対策)

- 大きな文字: リッチブラック(K100% + CMY各30%)

- アウトライン化: 必須(フォント環境の違い対策)

校正段階でのチェックポイント

必須確認項目

- 色味の確認: ブランドカラーの正確性

- 文字の可読性: 特に小さな文字の潰れ

- 画像の品質: モアレ、色ムラ、解像度不足

- トンボ・仕上がり: 断裁位置の確認

9. トラブルシューティング:よくある問題と解決法

色に関するトラブル

問題1: 印刷物が画面より暗い

原因: RGBデータをCMYKに変換した際の色域圧縮

解決法:

- CMYKプレビューで事前確認

- 明度・彩度の微調整

- RGB印刷の検討

問題2: 色ムラが発生

原因: インクの乾燥不良、印刷機の調整不良

解決法:

- 色校正での事前確認

- 印刷会社との密な連携

- 用紙・インクの変更検討

データに関するトラブル

問題3: フォントが正しく出力されない

原因: フォントのアウトライン化不備

解決法:

- 全フォントのアウトライン化

- フォントリストの確認

- 埋め込みフォントの使用

まとめ

印刷におけるCMYKは、印刷業界の基盤技術として長年にわたって発展してきました。デジタル化が進む現代においても、その重要性は変わることなく、むしろより精密で高品質な印刷物制作のために不可欠な知識となっています。

重要なポイントの再確認

- CMYKは印刷の標準色表現: 4色のインクで色を再現

- RGBとの色域差を理解: 変換時の色変化を予測

- 適切なデータ制作: 最初からCMYKモードで制作

- 色校正の重要性: 想定外の色変化を防ぐ

- 新技術の活用: RGB印刷や特色印刷の検討

![【デザイン講座】プライマリーカラーとセカンダリーカラーの決め方[前編]のサムネイル](https://design-studio.engineerforce.io/wp-content/uploads/2025/05/CTRプライマリー前編-1024x537.jpg)